【応用情報】ネットワークで勉強することをざっくりまとめた記事

この記事では、応用情報のネットワーク編でどんなことを学ぶのかを、ざっくり解説します。この記事でネットワークについてざっくり学んだ後に、ネットワーク編の記事一覧から詳細な知識を詰め込んでみて下さい。

ネットワーク編の記事一覧

【応用情報】IPアドレス、MACアドレス、ポート番号の役割について解説

【応用情報】グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス、NATとNAPTを解説

【応用情報】データの誤り制御:パリティチェックとハミング符号について解説

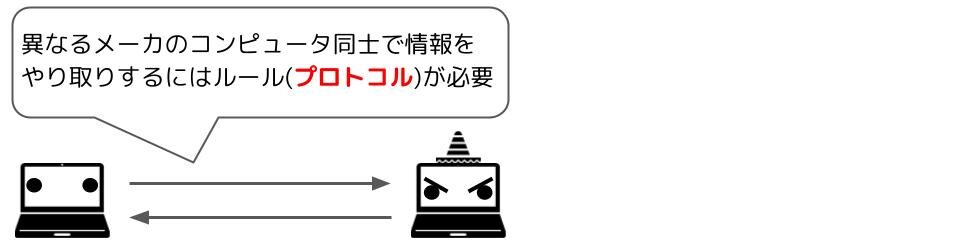

世界中のコンピュータと通信するためのルール

世界中には色々な国やメーカで作られたコンピュータがありますが、ネットワークの世界ではこれらのコンピュータ同士が情報をやり取りしています。赤の他人同士のコンピュータが正確に情報をやり取りするためにはルールが必要です。このルールのことをプロトコルと言います。

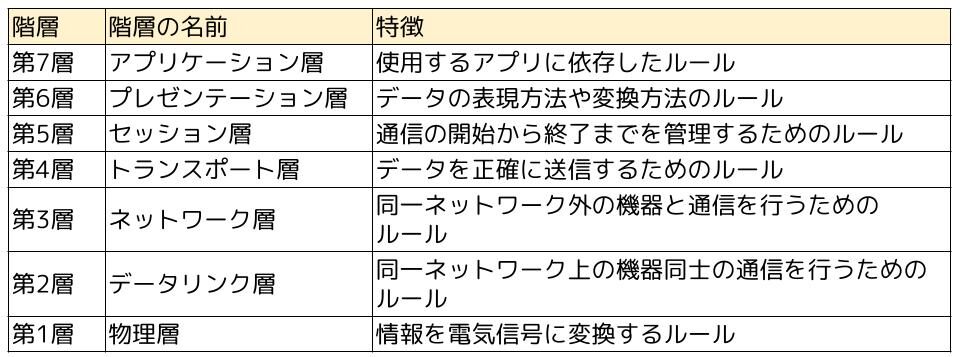

プロトコルには様々な種類があり、メールでデータをやり取りする時に必要なプロトコルやコンピュータ同士の通信を確立するために必要なプロトコルなどがあります。これらのプロトコルを7層に分けて、分かりやすくまとめたものがOSI基本参照モデルです。OSI基本参照モデルの第1層から第7層のプロトコルを組み合わせることで、コンピュータ同士の通信が可能になります。

通信の仕組み

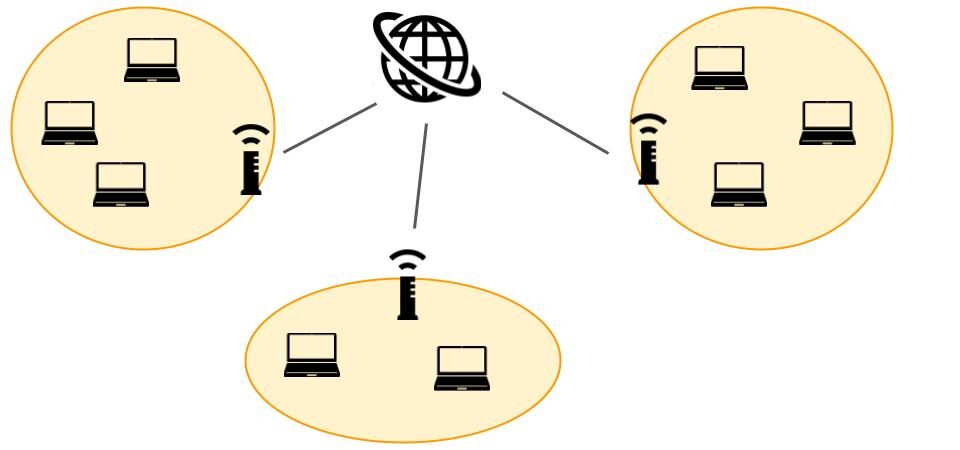

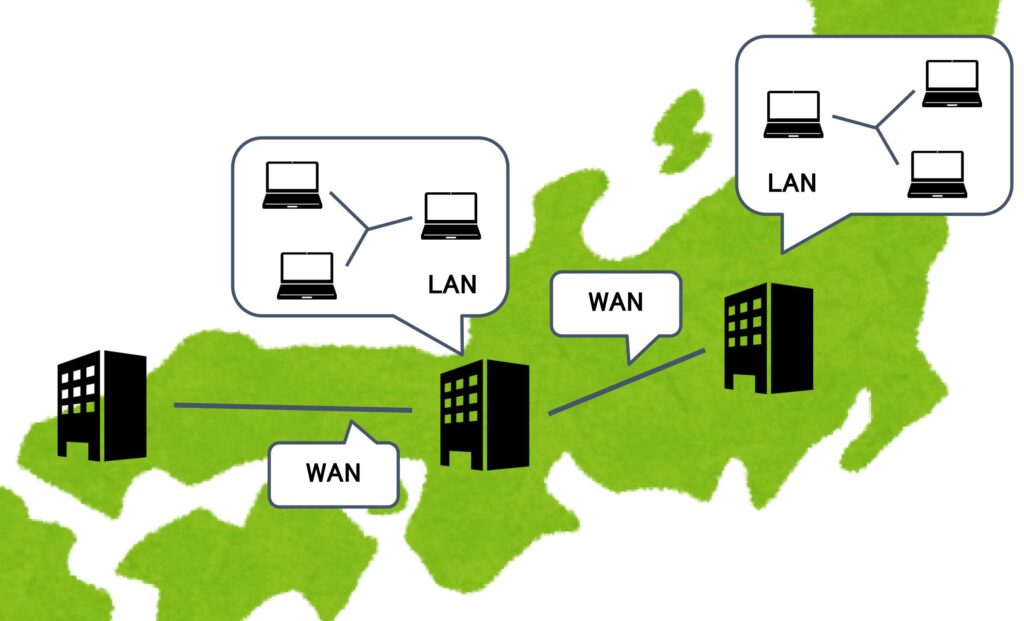

コンピュータがやり取りをするにはネットワークが必要です。ネットワーク同士はインターネットを通じて繋がっています。

ネットワークは大きさによってLANとWANに分けれます。LANはオフィスや家のような限定的な範囲で使うネットワークで、WANは離れた場所にあるLAN同士を接続するネットワークです。

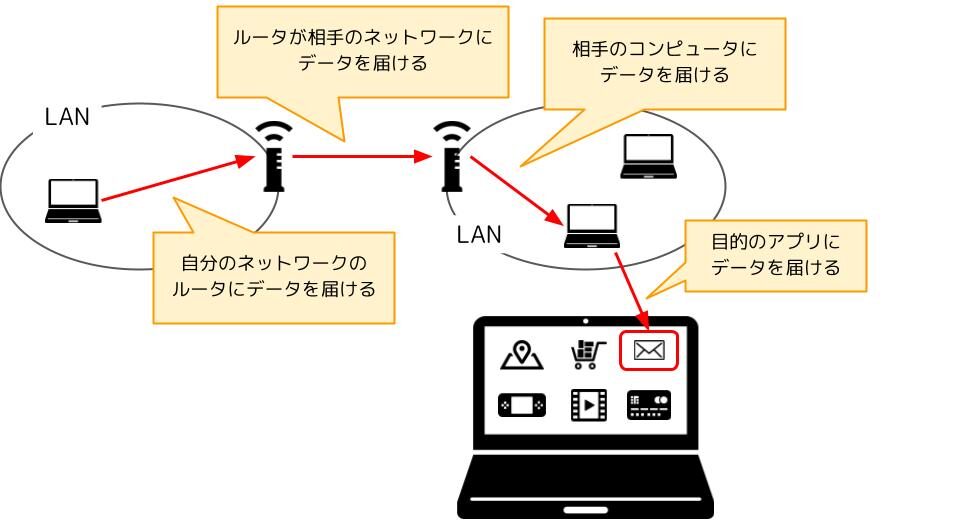

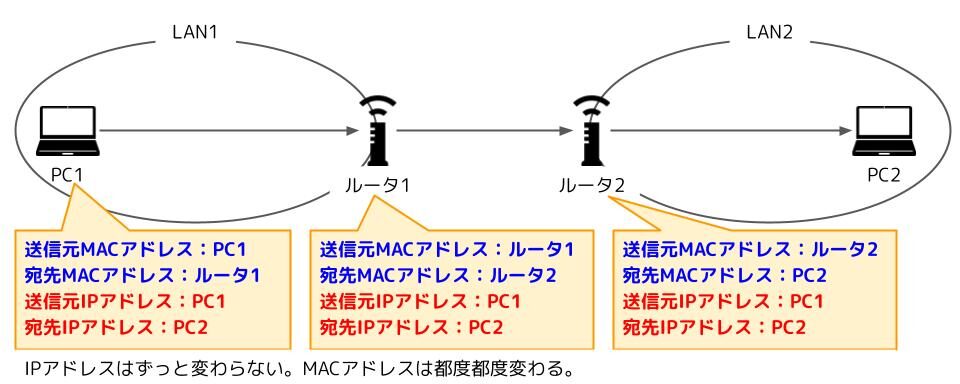

データを送信した時、宛先のコンピュータまで次のような経路でデータは移動します。

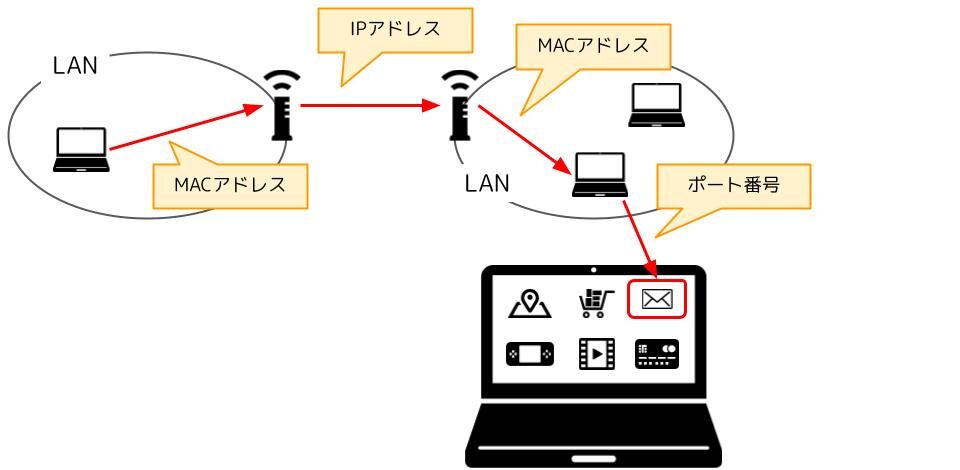

コンピュータは通信をするための番号を複数持ちますが、どこ間をデータが移動するかによって、使う番号が異なります。LAN内の通信にはMACアドレス、ネットワーク間の通信にはIPアドレス、目的のアプリにデータを届ける時にはポート番号を使います。

また、IPアドレスは最終的に届けるコンピュータを、MACアドレスは次に届けるコンピュータ(ただしLAN内だけ)を表します。

PC1からPC2にデータを届けるとき、送信元IPアドレスと宛先IPアドレスはずっとPC1とPC2で変わりませんが、送信元MACアドレスと宛先MACアドレスはその都度変わっています。ルータ1からルータ2にデータを送る場合も送信元/宛先MACアドレスが変わりますが、ネットワーク間の通信なので使っているのはIPアドレスです。

このような経路で宛先のコンピュータにデータが届きますが、目的のコンピュータにデータが届いたとしても、目的のアプリにデータが届かないと意味ありません。メールのデータを動画アプリが受け取ってもどうしようもないですからね。ここで出てくるのがポート番号です。ポート番号がどのアプリにデータを送れば良いのか管理しています。

通信で送られるデータはただの電気信号です。なので、伝送中に他の電気信号から干渉があれば電気信号が乱れることもありますし、長距離移動すれば電気信号が衰退することもあります。そんな理由から途中でデータの内容が微妙に変わってしまうことがあります。

そこでデータの誤りを検知したり、修正するためにパリティチェックやハミング符号という技術が使われます。

通信で大切なのは伝送速度ですね。1分間でどれくらいのデータ量を送受信できるかでネットの快適度が大きく変わりますよね。

ネットワークを使った機能

電子メールとDNS

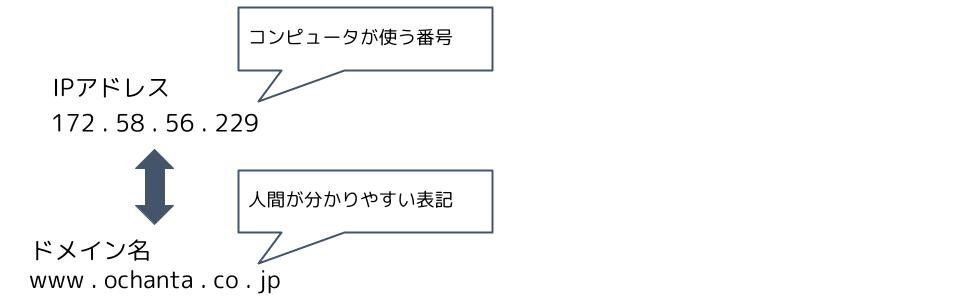

DNSの説明を軽くしておきます。DNSはIPアドレスとドメイン名を対応付けて管理するシステムです。まず、ネットワークの住所であるIPアドレスは32ビットの2進数です。これを10進数に直すと、例えば「172.58.56.229」のようになります。数字の羅列過ぎて、分かりにくく覚えにくいですよね。と言うことで、これを人間用に変換したものがドメイン名です。例えば、「www.ochanta.co.jp」のように。DNSはIPアドレスとドメイン名を対応付けて管理しているので、人間が入力したドメイン名をIPアドレスに変換したり、IPアドレスをドメイン名に変換してくれます。

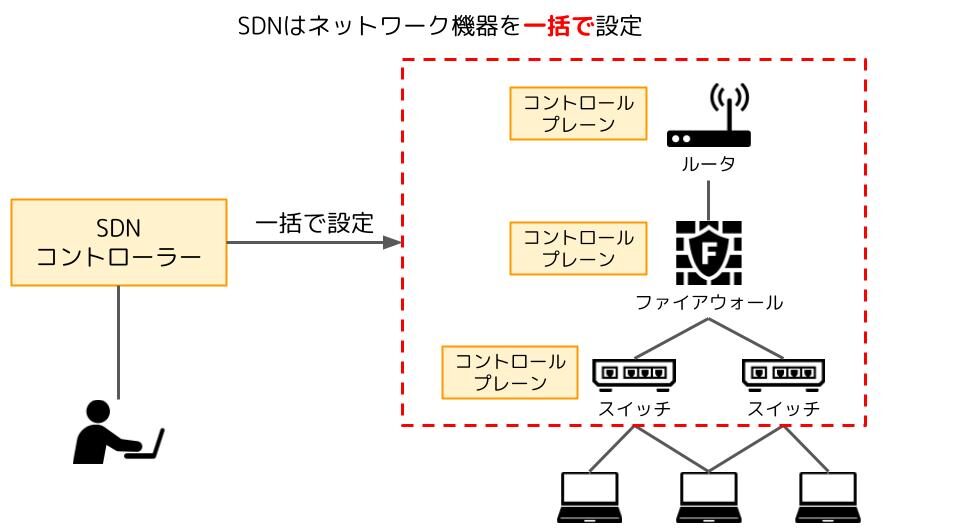

SDN

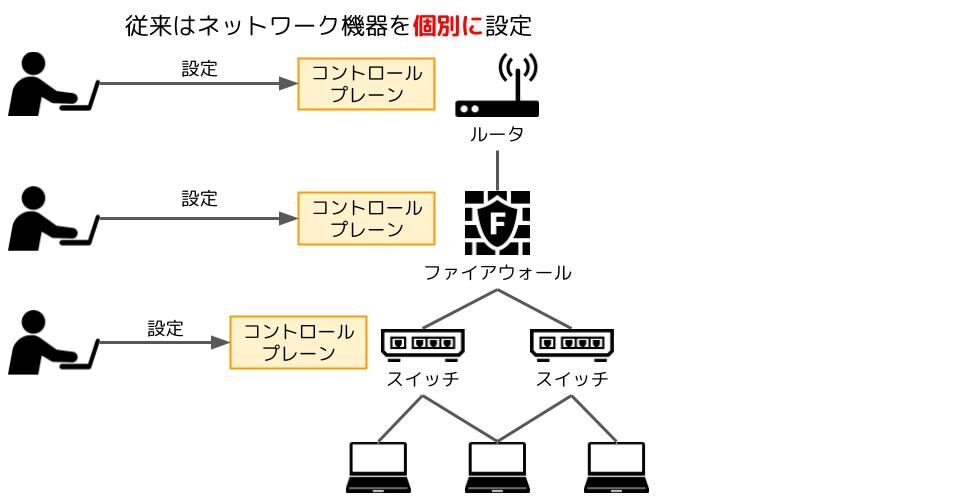

SDNはネットワーク機器を効率的に管理する手法です。

従来はネットワーク機器を個別にコントロールする必要がありました。ちなみに、コントロールプレーンは、ネットワーク機器内の「どのようにデータを転送すれば良いか」等を制御する部分のことです。

SDNを使うと、ネットワーク機器を一括でコントロールできるようになります。