忙しい就活生や社会人向け!最短で応用情報の午前試験を攻略する勉強方法を教えます!

この記事では、忙しい就活生や社会人に、効率良く応用情報の午前試験を勉強できる方法を教えるための記事です!

午前試験の出題形式を知る

応用情報の午前試験は一問一答形式で出題されます。問題文があり、正解をア~エから選択します。例えば、こんな感じです。

応用情報技術者

午前試験 令和5年度秋期問1

2桁の2進数x₁x₂が表す整数をxとする。2進数x₂x₁が表す整数を,xの式で表したものはどれか。ここで,int(r)は非負の実数rの小数点以下を切り捨てた整数を表す。

ア 2x + 4int(\(\displaystyle \frac{x}{2}\))

ウ 2x - 3int(\(\displaystyle \frac{x}{2}\))

イ 2x + 5int(\(\displaystyle \frac{x}{2}\))

エ 2x - 4int(\(\displaystyle \frac{x}{2}\))

正解・・・ウ

応用情報では過去に出題された問題が一語一句違わずに出ることがあります。例えば、この問題は令和7年度春期と令和4年度秋期に出題されています。

応用情報技術者

午前試験 令和7年度春期問33、令和4年度秋期問32

TCP/IPネットワークで,データ転送用と制御用とに異なるウェルノウンポート番号が割り当てられているプロトコルはどれか。

ア FTP イ POP3 ウ SMTP エ SNMP

正解・・・ア

一語一句違わず、とまではいかなくても、ほぼ同じ意味合いで出題される問題もあります。例えば、この2つの問題です。モジュール結合度が最も弱い「データ結合」についてよく勉強していれば、両方とも正解できるでしょう。

応用情報技術者

午前試験 令和5年度春期問46

モジュールの独立性を高めるには,モジュール結合度を低くする必要がある。モジュール間の情報の受渡し方法のうち,モジュール結合度が最も低いものはどれか。

ア 共通域に定義したデータを関係するモジュールが参照する。

イ 制御パラメータを引数として渡し,モジュールの実行順序を制御する。

ウ 入出力に必要なデータ項目だけをモジュール間の引数として渡す。

エ 必要なデータを外部宣言して共有する。

正解・・・ウ

応用情報技術者

午前試験 令和4年度春期問46

モジュールの独立性の尺度であるモジュール結合度は,低いほど独立性が高くなる。次のうち,モジュールの独立性が最も高い結合はどれか。

ア 外部結合 イ 共通結合 ウ スタンプ結合 エ データ結合

正解・・・エ

逆に1回出題されたものの、その後ほとんど見ないような問題もあります。

午前試験は、試験時間90分で、このような選択問題が80問出題されます。1問1分以上の時間を掛けることができるので、時間が足りない心配はほぼしなくて大丈夫です。知識があれば絶対に合格できます。

午前試験の攻略ポイント

応用情報の午前試験で出題される問題のほとんどが過去にも出題された問題です。なので、過去問の攻略が重要になります。「応用情報に合格したかったら、過去問をやりまくれ!」と言われるのは、過去問が使いまわされるからなんですね。と言うことで、過去6~8回分の過去問が理解できれば、午前試験は攻略出来るでしょう!ここからは具体的にどんな風に勉強を進めていけばいいか解説します。

午前試験は過去問が使いまわされる。

だから過去問をしっかり理解することが応用情報攻略の近道になる!

どうやって勉強を進めていけばいいのか

やること①:ざっくり応用情報で出題されることを知る

過去問の攻略が大事とは言え、初学者がいきなり過去問を見ても全く意味が分からないと思います。なので、まずは応用情報で何を学ぶのかをざっくり知るところから始めると良いと思います。下の記事を見てみて下さい。ざっくり全体の流れが知れると思います。(マネジメント編とストラテジ編はいつか作ります)

全体の流れについてざっくり学んだ後は、それぞれに分野に焦点を当ててざっくり知ってみましょう。テクノロジ編は7つの分野に分かれています。下の記事でそれぞれの分野をざっくりまとめています。

テクノロジ編

【応用情報】ハードウェアで勉強することをざっくりまとめた記事

【応用情報】ソフトウェアで勉強することをざっくりまとめた記事

【応用情報】システム構成で勉強することをざっくりまとめた記事

【応用情報】ネットワークで勉強することをざっくりまとめた記事

【応用情報】データベースで勉強することをざっくりまとめた記事

やること②:過去問を解いてみる

応用情報で出題されることをざっくり学んだら、過去問を解いてみましょう。とは言え、最初は自力で解けないと思います。それでOKです。

応用情報で問題が解けない理由のほとんどは言葉の意味を知らないから、だと思います。なので、「この言葉の意味さえ知っていれば問題が解けたのに!」という言葉を一つ一つ学んでいくのが応用情報の勉強の基本になります。

知らなくても問題が解けるような言葉は無視して大丈夫です。例えば、誤答の選択肢に使われている言葉とか。そこまで勉強しだすとキリがありません。興味があれば調べるくらいで進めていきましょう。

例えば、この問題は「ACID特性」について問う問題です。と言うことで、「ACID特性」を調べてみて下さい。きっと問題が解けるはずです。

応用情報技術者

午前試験 令和4年度秋期問30

ACID特性の四つの性質に含まれないものはどれか。

ア 一貫性 イ 可用性 ウ 原子性 エ 耐久性

正解・・・イ

勉強のコツ:ついでに学ぶ

例えば、この2つの問題で問われている「DNS」と「DNSキャッシュポイズニング攻撃」はどちらもDNSに使われる技術です。もちろん別々に勉強しても良いですが、DNSに関して出題されることは一気に勉強してしまいたいなと思いませんか?こんな感じで一緒に勉強した方が効率が良い分野は沢山あります。

応用情報技術者

午前試験 令和6年度秋期問33

DNSに関する記述のうち,適切なものはどれか。

ア DNSサーバのホスト名を登録するレコードをMXレコードという。

イ DNSサーバに問い合わせを行うソフトウェアをレゾリューションという。

ウ IPアドレスに対応するホスト名を調べることを逆引きとする。

エ ホスト名に対し別名を登録するレコードをNSレコードという。

正解・・・ウ

応用情報技術者

午前試験 令和6年度秋期問42

DNSキャッシュポイズニング攻撃に対して有効な対策はどれか。

ア DNSサーバにおいて,侵入したマルウェアをリアルタイムに隔離する。

イ DNS問合せに使用するDNSヘッダー内のIDを固定せずにランダムに変更する。

ウ DNS問合せに使用する送信元ポート番号を53番に固定する。

エ 外部からのDNS問合せに対しては,宛先ポート番号53のものだけに応答する。

正解・・・イ

とは言え、セットで勉強した方が良い言葉なんて分かりませんよね。そんな方は是非、下の索引から解説記事を辿ってみて下さい。当サイトでは1問1問に対して記事を作るのではなく、「DNS」や「電子メール」など、一気に学びたいことをまとめて学べるように記事を作っています。

テクノロジ編

勉強のコツ:広く学び過ぎない

電子メールの技術は一気に学びたいと言いましたが、「電子メール 技術」でググると、応用情報では出題されないことも沢山出てきます。なので、合格のために必要な情報の取捨選択が難しくなります。就活生も社会人も忙しいので、出来れば応用情報で出題されることだけを効率的に覚えていきたいものです。

このサイトでは応用情報合格に必要な情報しか書かないようにしているので、是非、有効活用して欲しいと思います。

また、先程も書きましたが、誤答の選択肢で登場するような「知らなくても問題が解ける用語」まで勉強する必要はないと思っています。応用情報は4つの選択肢から1つの正解を選ぶ試験なので、誤答の選択肢を勉強しだすと、単純に勉強量が4倍になってしまいます。

勉強のコツ:何を学んだかを明確にする

勉強しているつもりなのに、中々知識が身に付かない人は、何を学んだかが明確になっていないことが多いです。なんとなく用語を調べて、勉強した気になっちゃっているパターンですね。勉強が終わった後、今日は何の知識が身に付いたのかを整理するようにしましょう。

また、誤答してしまった問題は「なぜ間違えてしまったのか?」を深堀りしましょう。特に自信満々に答えを書いたのに、間違えしまった問題は要注意です。次も同じミスをする可能性大です。こういう問題は、なにを勘違いしていたのか、はっきりさせましょう。人間は同じミスを何回もしてしまう生き物です。一度間違えて覚えたことを正すのは、0から覚えることよりも難しいことだと思います。同じ間違えをしないように、「なぜ間違えたのか」の深堀りは忘れないように。

同じように、正解はしたものの、危うかった問題の復習もやるようにしましょう。「正解したけど、最後アかエかで凄い悩んだんだよなぁ。」みたいな問題は、次間違う可能性があります。今度こそは自信満々で答えられるようにしっかり勉強しておきましょう。

勉強のコツ:テクノロジ・マネジメント・ストラテジに分けて勉強する

応用情報の午前試験は問1~50がテクノロジ、問51~60がマネジメント、問61~80がストラテジに関する問題になっています。

ところで、勉強のやる気が無くなるのってどういう時でしょう?色々あると思いますが、勉強しているのに全然点数が上がらないとやる気が無くなってきますよね。そこで提案したいのが、テクノロジ・マネジメント・ストラテジの3つに分けて勉強する方法です。

テクノロジだけに集中することで、満遍なく一気に勉強するよりも成果が上がりやすくなります。テクノロジに集中して勉強、テクノロジが解けるようになってきたら、マネジメントに集中して勉強する。マネジメントが解けるようになってきたら、ストラテジだけに集中して勉強する、みたいな感じですね。

どの分野から勉強するのがオススメなのか。IT経験が無い人にとって、テクノロジ編は難易度が高いと思います。なので、初心者にオススメなのは、マネジメント→ストラテジ→テクノロジの順番です。

マネジメントを最初にやるメリットがあります。応用情報の勉強に何時間掛かるのかを早めに把握できます。例えば、マネジメントの勉強に20時間掛かったとしましょう。午前試験80問中、マネジメントは10問なので、応用情報の勉強に掛かる時間は大体20時間×8=160時間だと分かります。もちろん、人によって得意・不得意な分野もあるし、多くの人にとってはテクノロジが一番難しい分野だと思うので、単純に8倍した時間にはならないと思いますが、大体の時間の把握は可能かなと思います。

過去問演習用ノートを作ろう

過去問演習するときは、ノートを作ることをオススメします。ノートを作ると、こんなメリットが得られます。

- 自分が覚えていない知識を書込むことで、自分の弱点に特化した参考書になる

- 自分が勘違いしていたポイントを書くことで、同じ間違えを防げる

- 今日、自分が何を勉強したのか整理しやすくなる

- 試験当日にノートを持っていけば、短時間で振り返りができる

どうやってノートを作り、活用すれば良いのか解説していきます。

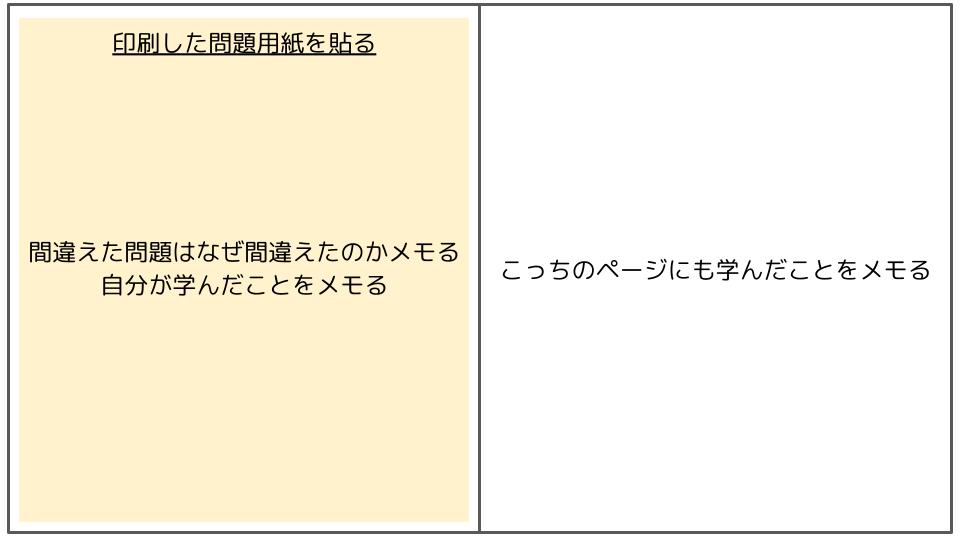

ノートの左側に問題を貼って、学んだことを書込む

まず過去問を印刷しましょう。そしたら問題を解いて、丸付けをします。

間違えた問題、正解したけど微妙だった問題は、「この言葉の意味さえ知っていたら解けたのに!」という言葉を調べて、学んだことを問題用紙とノートの右側に書いていきましょう。目一杯書込んで大丈夫です。それが終わったらノートの左側に問題用紙を貼ります。

過去問の印刷ですが、A41枚に4ページ分印刷するのがオススメです。この印刷方法だと、1枚の紙に約10問の問題を印刷できます。約10問でノート1ページがちょうど良い感じに使いやすいかなと思います。

そして、ノートですが、オススメはA4紙を切らずに貼れるノートです。A4ノートにA4紙を貼ろうと思うと、周囲を少しはさみで切る必要があります。この作業が地味に面倒臭くて、時間が掛かるので、A4紙を切らずにそのまま貼れるノートをオススメしています。これも時短ですね。

|

新品価格 |

2.過去問演習は10問ずつくらいやる

勉強のコツでも書きましたが、過去問演習では「なぜ間違えたのか?」とか「どこを勘違いしていたのか?」とかをはっきりして正していく必要がありますし、「正解したけど危うかった問題」はもう一回解き直して欲しいと思っています。過去問1年分、80問も問題を解いてしまうと、1問目の手応えなんて忘れてしまっていると思います。なので、約10問くらい解いたら、丸付けして、間違えた問題を勉強することをオススメしています。A41枚に4ページ分印刷する方法で印刷している人は、1枚解いたら丸付けして復習です。「鉄は熱いうちに打て」ってやつですね。

参考書を買う必要はあるか?

私は参考書を買いましたが、別に無くても良いなと思いました。ただこういう人は買っても良いかもしれません。

- いちいち単語をググるのが面倒臭い人

- 沢山情報が出てきた時に、情報の取捨選択をするのが面倒臭い人

もし買うなら私のオススメはこちらです。

|

新品価格 |

![]() 参考書の良い使い方も紹介しておきます。まず、初学者がいきなり参考書を読み始めるのはオススメしません。多分理解が難しくて辛くなります。オススメは辞書代わりに使うことです。過去問演習で分からない単語が出てきたら、その言葉を参考書で調べてみましょう。きっと、その言葉だけでなく、その言葉に関係するような知識が同じ章にまとめられています。なので、その章で出てくる言葉もついでに学びましょう。分からなかった言葉も勉強できるし、同時に抑えておいた方が良い言葉も勉強できます。まさに一石二鳥です。

参考書の良い使い方も紹介しておきます。まず、初学者がいきなり参考書を読み始めるのはオススメしません。多分理解が難しくて辛くなります。オススメは辞書代わりに使うことです。過去問演習で分からない単語が出てきたら、その言葉を参考書で調べてみましょう。きっと、その言葉だけでなく、その言葉に関係するような知識が同じ章にまとめられています。なので、その章で出てくる言葉もついでに学びましょう。分からなかった言葉も勉強できるし、同時に抑えておいた方が良い言葉も勉強できます。まさに一石二鳥です。

参考書に載っていない言葉も結構あると思います。そういう言葉は参考書に載せなくても良い言葉、つまり、勉強する上で優先度を下げても良い言葉なので、一旦後回しにしちゃって良いと思います。まずは、参考書に載っているような必須単語を勉強して、ある程度基礎が固まってきてから、後回しにしていた細かい単語も勉強していく、という風にすれば良いかなと思います。

まとめ

応用情報の午前試験のほとんどは過去問の使いまわしです。なので、過去問演習が試験攻略の鍵になります。とは言え、最初から過去問演習をするのは難しいので、まずは、全体をざっくり知ることから始めましょう。

全体をざっくり学んだら過去問演習を始めていきましょう。過去問演習のコツは次の通りです。

- ついでに学ぶ

- 広く学び過ぎない

- 何を学んだかを明確にする

- テクノロジ・マネジメント・ストラテジに分けて勉強する

過去問演習をするときは、是非ノートを作ってください。ノートを作ることで、

- 学んだことを書込むことで、自分に足りてなかった知識がまとめられた最高の参考書になる

- 自分が学んだことを整理できる

- 試験当日に持っていけば、振り返りが簡単にできる