【応用情報】初心者向け!SDNとOpenFlowについて解説!

この記事では、SDNとOpenFlowについて、初心者にも分かりやすく、図解付きで丁寧に解説しています!

SDNとOpenFlow

- SDNはネットワーク機器を「データ転送部分」と「制御部分」に分けて、制御部分をソフトウェアで集中的にコントロールする

- SDNを実現する技術の一つがOpenFlow

ネットワーク機器には2つの機能がある

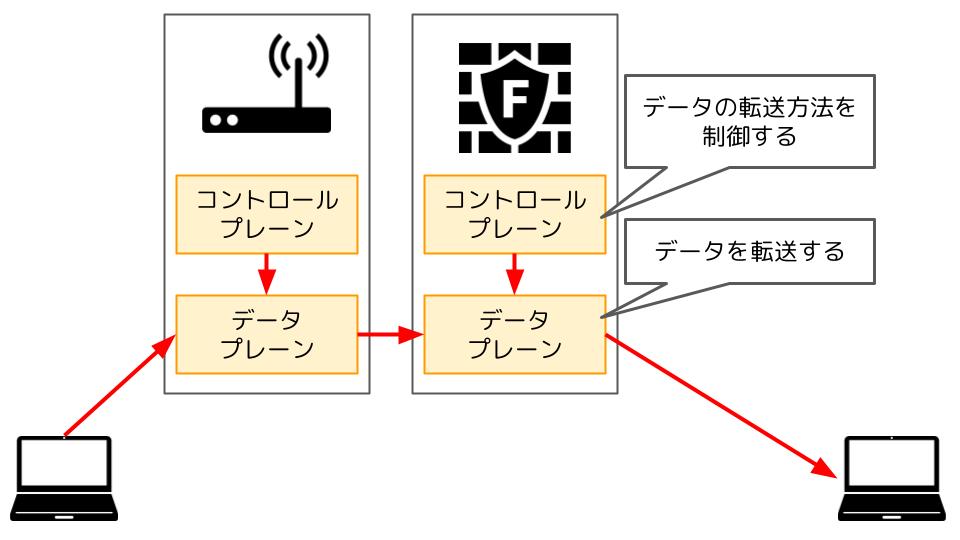

ルータやスイッチなどのネットワーク機器にはデータプレーンとコントロールプレーンと呼ばれる2つの機能を持ちます。

データプレーンはデータを転送するための機能を持ちます。一方、コントロールプレーンはどのようにデータを転送すれば良いか等を制御する機能を持ちます。

コントロールプレーンがデータをどう転送すれば良いか決めて、データプレーンがそれに従ってデータを実際に転送する、みたいな感じです。

SDNとOpenFlow

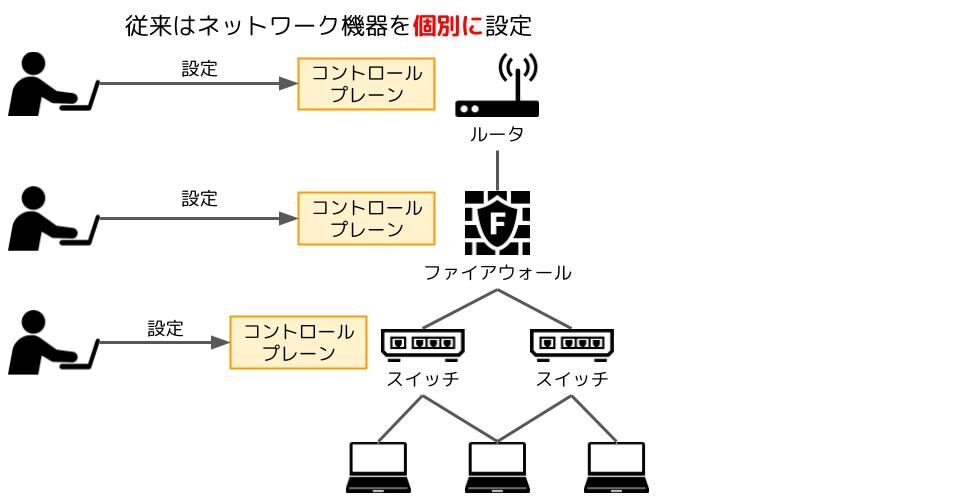

ネットワーク機器が複数存在する場合、従来は一つ一つ人間の手で設定していく必要がありました。設定を変えるのは勿論、コントロールプレーンです。データプレーンはただデータを転送するだけなので、設定を変えることはありません。

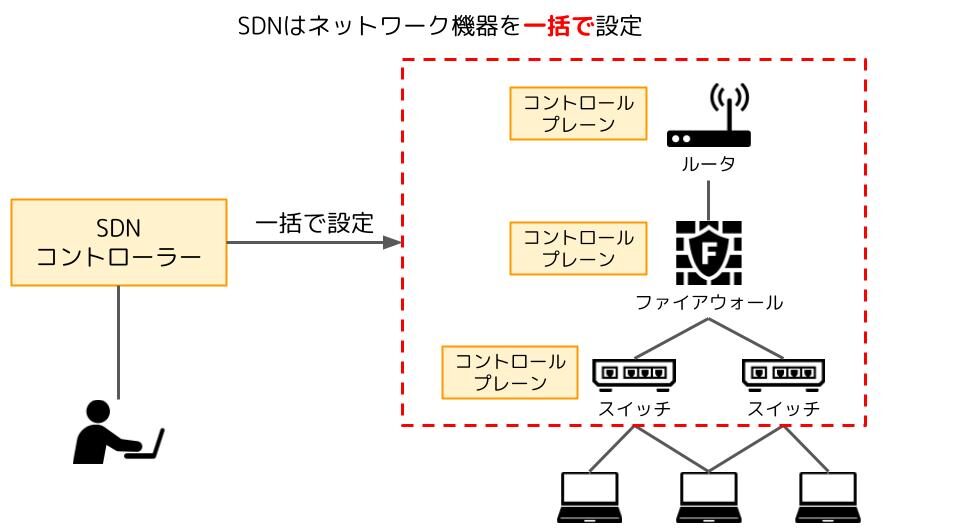

ここで登場するのがSDN(Software-Defined Networking)です。SDNはネットワーク機器のコントロールプレーンをソフトウェアでまとめてコントロールする手法です。

SDNを実現する技術の1つにOpenFlowがあります。SDNとOpenFlowは別の意味の言葉ではなく、SDNの中にOpenFlowがあるって感じですね。SNSの中にYoutubeやインスタがあるみたいなイメージです。

応用情報技術者試験での出題例

令和6年度春期問34

応用情報技術者

午前試験 令和6年度春期問34

OpenFlowを使ったSDN(Software-Defined Networking)の説明として,適切なものはどれか。

ア 単一の物理サーバ内の仮想サーバ同士が,外部のネットワーク機器を経由せずに,物理サーバ内部のソフトウェアで実現された仮想スイッチを経由して,通信する方式

イ データを転送するネットワーク機器とは分離したソフトウェアによって,ネットワーク機器を集中的に制御,管理するアーキテクチャ

ウ プロトコルの文法を形式言語を使って厳密に定義する,ISOで標準化された通信プロトコルの規格

エ ルータやスイッチの機器内部で動作するソフトウェアを,オープンソースソフトウェア(OSS)で実現する方式

正解は”イ”

ネットワーク機器を「データ転送部分」と「制御部分」に分けて、制御部分をソフトウェアによって集中的にコントロールするのがSDNです。よって、答えはイです。

令和4年度春期問35

応用情報技術者

午前試験 令和4年度春期問35

OpenFlowを使ったSDN(Software-Defined Networking)の説明として,適切なものはどれか。

ア インターネットのドメイン名を管理する世界規模の分散データベースを用いて,IPアドレスの代わりに名前を指定して通信できるようにする仕組み

イ 携帯電話網において,回線交換方式ではなく,バケット交換方式で音声通話を実現する方式

ウ ストレージ装置とサーバを接続し,WWW(World Wide Name)によってノードやポートを識別するストレージ用ネットワーク

エ データ転送機能とネットワーク制御機能を論理的に分離し,ネットワーク制御を集中的に行うことを可能にしたアーキテクチャ

正解は”エ”

ネットワーク機器を「データ転送部分」と「制御部分」に分けて、制御部分をソフトウェアによって集中的にコントロールするのがSDNです。よって、答えはエです。

他の記事はこちらから

この過去問の解説記事はどこにあるんだろう?って方は、この記事から探してみて下さい。過去問ごとに解説記事を探せるようにしています。

調べたい単語があるんだ!って方は、この記事から探してみて下さい。応用情報で出題される単語ごとに解説記事を探せるようにしています。

応用情報のテクノロジ編で勉強すべきことをざっくりまとめたのはこちらの記事です。

応用情報の勉強方法が知りたい!って人はこちらの記事を見てみて下さい。