【基本情報】コンピュータの五大装置と命令実行サイクルを解説

この記事では、コンピュータの五大装置と命令実行サイクルとメモリインタリーブについて、初心者にも分かりやすく、図解付きで丁寧に解説しています!

コンピュータの五大装置

- 制御装置・演算装置・記憶装置・入力装置・出力装置を合わせて五大装置と呼ぶ。制御装置と演算装置は合わせてCPUと呼ぶ。

- CPUと記憶装置がやり取りしながら命令を実行する手順を命令実行サイクルと呼ぶ。

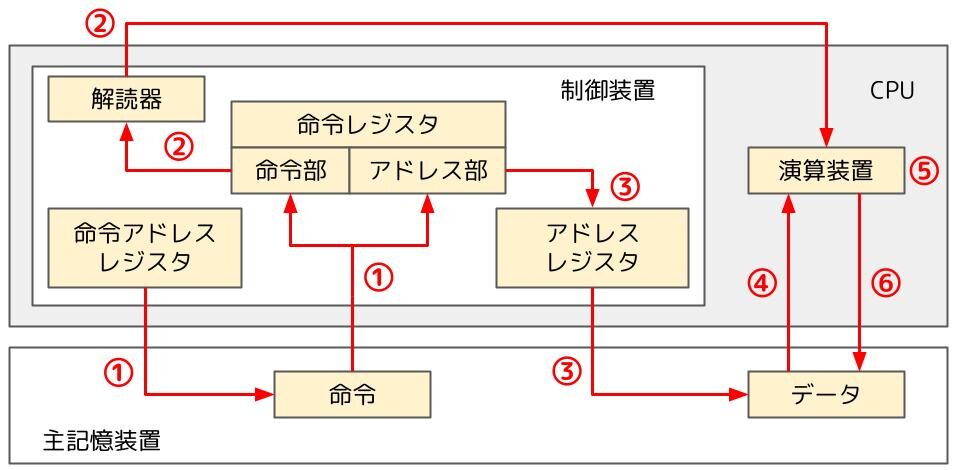

命令実行サイクル

- 命令は命令の内容を表す命令部と命令に必要なデータが主記憶装置のどこに格納されているかを表すアドレス部に分かれる。

- 命令レジスタは主記憶装置から取り出した命令を格納する。

- 命令アドレスレジスタは次に実行する命令のアドレス(主記憶装置のどこに格納されているか)を格納する。

- アドレスレジスタは命令の実行に必要なデータのアドレスを格納する。

- 解読器(デコーダ)は命令レジスタの命令を解読する。

- CPUは①命令フェッチ→②命令の解読→③実効アドレス計算→④オペランド読出し→⑤命令の実行、の順番で命令を実行する。

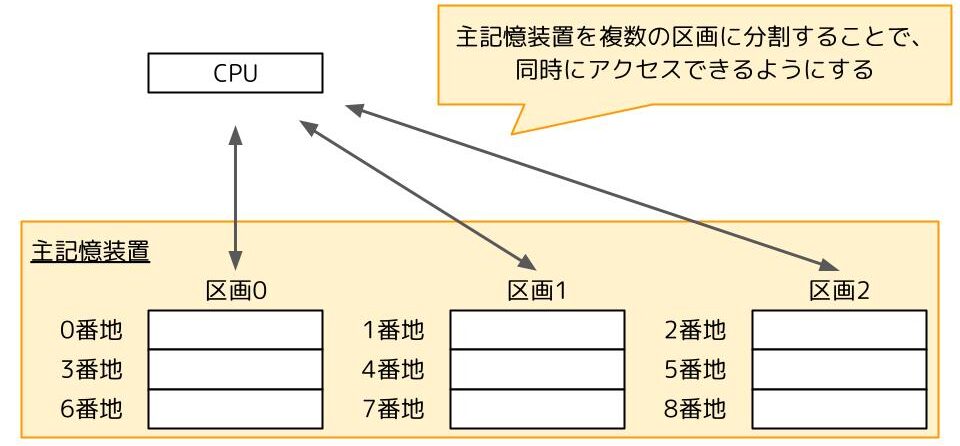

メモリインタリーブ

- 主記憶装置を複数の区画に分割して、CPUが同時にアクセスできるようにすることで、処理速度を向上させる技術

コンピュータの五大装置

コンピュータは、制御装置・演算装置・記憶装置・入力装置・出力装置の五つの装置から構成されています。制御装置と演算装置を合わせてCPUと言います。

入力装置と出力装置は分かりやすいですね。

入力装置はマウスやキーボードなど、人間がコンピュータにデータや命令を入力するための装置で、出力装置はディスプレイなど、コンピュータが処理した結果を出力するための装置です。

制御装置・演算装置・記憶装置は人間が触ったり見たりする必要が無いので、筐体と呼ばれる箱に入れて保護されています。

五大装置にはそれぞれ以下の役割があります。

| 制御装置 | 記憶装置にある命令を取得・解読し、他の装置に命令を伝達する装置。 その名の通り、他の装置を制御している。 |

|---|---|

| 演算装置 | 記憶装置にあるデータから足し算・引き算などの四則演算や大小比較などの比較演算といった演算を行う装置。計算結果は記憶装置に返す。 |

| 記憶装置 | データや処理内容であるプログラムを記憶する装置。 記憶装置には主記憶装置と補助記憶装置がある。 |

| 入力装置 | コンピュータの外部からデータや命令を指示する装置。 |

| 出力装置 | コンピュータの処理結果を外部に表示・出力する装置。 |

CPUとプロセッサの違い

CPUと似た言葉にプロセッサがあります。CPUとプロセッサは、厳密に言えば違う言葉ですが、基本情報の範囲内では同じ意味と捉えてもらって問題ありません。

プロセッサは、コンピュータ内でデータを処理する装置全般を指します。CPUはデータの演算を行うのでプロセッサの一種です。CPU以外にもプロセッサは存在し、例えばグラフィック処理を行うGPUもプロセッサになります。

記憶装置には主記憶装置と補助記憶装置がある

記憶装置には主記憶装置と補助記憶装置があります。主記憶装置はメインメモリとも言います。

主記憶装置はコンピュータが動くために必要なプログラムやデータを一時的に記憶する装置です。CPUとやり取りできるほど処理が速いですが、電源が消えると記録している情報も消えるという特徴があります。

補助記憶装置はプログラムやデータをずっと保持する装置です。処理は遅いですが、電源が消えても記録している情報はそのまま保持出来ます。長期的に記録した場合に使います。

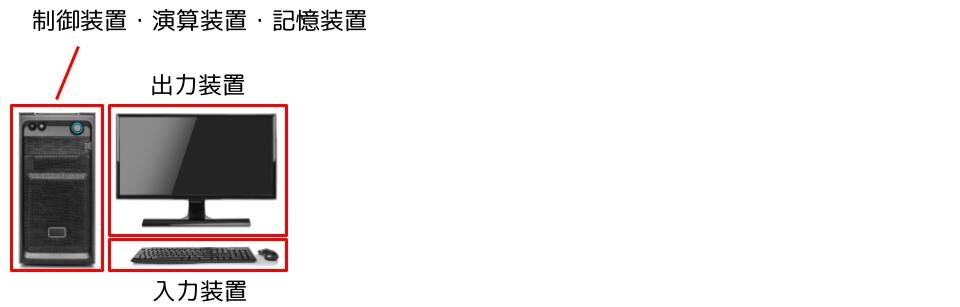

データと制御の流れ

コンピュータの中では、五大装置が助け合いながらデータを処理していきます。

下の絵はデータと制御の流れをざっくり表したものです。

制御の流れはとてもシンプルで分かりやすいですね。

制御装置が全ての装置を制御しています。制御装置が記憶装置にデータの記録を指示したり、出力装置にデータを出力するように指示します。

データの流れも入力装置と出力装置は分かりやすいですね。

入力装置と出力装置はそれぞれデータの入り口と出口になっています。

- 入力装置を通じて人間が入力した命令やデータは記憶装置に保管されます。

- CPUが記憶装置とやり取りしながら演算を行い、最終的に出て来た結果を記憶装置に保管します。(命令実行サイクル)

- 記憶装置に保管された演算結果が出力装置から出力されます。

②ではCPUと記憶装置がデータをやり取りしながら演算を行い、最後には演算結果を記憶装置に保管します。この時の手順を命令実行サイクルと言います。

命令の構成と命令実行サイクル

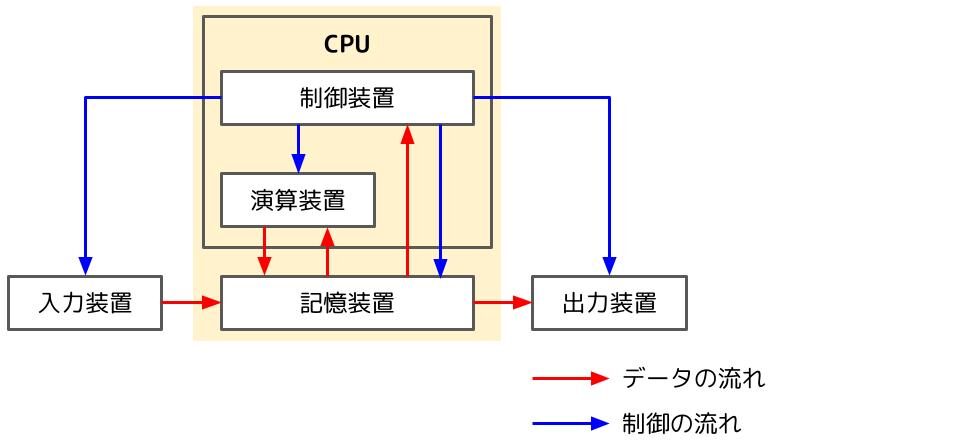

CPUが「1+2」という処理をするとき、「足し算をしなさい」という命令と、足し算に使う「1」と「2」というデータが必要です。

こんな感じでCPUが処理する命令は、

どんな処理をして欲しいかを表す「命令部」と処理の対象となるデータが主記憶装置のどこに格納されているかを表す「アドレス部」で構成されます。アドレス部はオペランド部とも呼びます。

命令実行サイクル

では、CPUはこんな命令をどういう手順で実行するのでしょうか?

その手順を命令実行サイクルと呼び、命令実行サイクルの大まかな流れは、ざっくり下のようになります。

制御装置の中には様々なレジスタ・装置が入ってますが、代表的なものはこの4つです。

- 命令レジスタ:主記憶装置から取り出した命令を格納する。

- 命令アドレスレジスタ:次に実行する命令が、主記憶装置のどのアドレスに格納されているか記録する。プログラムカウンタとも呼ぶ。

- アドレスレジスタ:演算に必要なデータが、主記憶装置のどのアドレスに格納されているか記録する。

- 解読器(デコーダ):命令レジスタに格納された命令の命令部を解読する。

では、改めて命令実行サイクルで何をしているか、見てみましょう。

| ① 命令フェッチ | 命令アドレスレジスタの情報をもとに、主記憶装置から命令を取り出して命令レジスタに格納する。 |

|---|---|

| ② 命令の解読 | 制御装置の解読器が命令の命令部を解読し、演算装置に指示する。 |

| ③ 実効アドレス計算 | 命令のアドレス部をアドレスレジスタに送り、命令の実行に 必要なデータが主記憶装置のどこに格納されているか指示する。 |

| ④ オペランド読出し | アドレスレジスタに格納されているアドレス部の情報をもとに、 主記憶装置から、命令に必要なデータを演算装置に送る。 |

| ⑤ 命令の実行 | 演算装置が命令を実行する。 |

| ⑥ 演算結果格納 | 演算結果を主記憶装置に格納する。 |

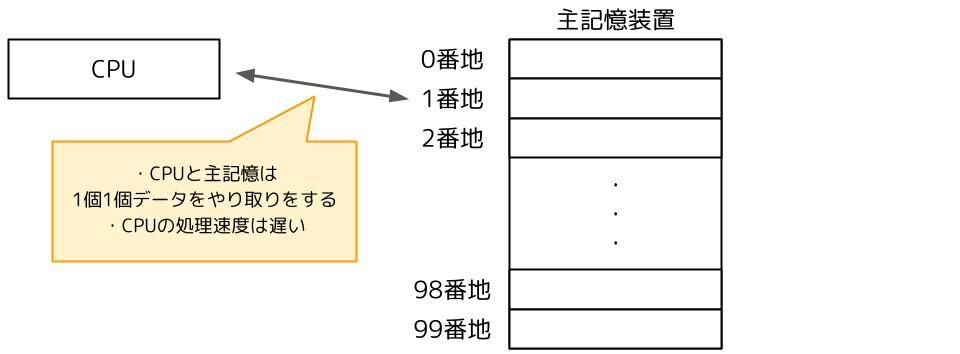

メモリインタリーブ

命令を実行するとき、CPUと主記憶装置間でデータのやり取りをしますが、主記憶装置はデータを1個ずつしか受け渡しできません。しかも、主記憶装置はCPUに比べて処理速度が遅いので、折角CPUの処理速度が高くても、必要なデータが全然来ないため、その力を完全に使えないことがあるんですね。

そこでメモリインタリーブでは主記憶装置を複数の区画に分割します。そうすることで、CPUが複数の区画に同時にアクセスできるようになるため、速くデータの受け渡しができるようになります。

基本情報技術者試験での出題例

令和5年度問3

基本情報技術者

科目A 令和5年度問3

コンピュータの高速化技術の一つであるメモリインタリーブに関する記述として,適切なものはどれか。

ア 主記憶と入出力装置,又は主記憶同士のデータの受渡しをCPU経由でなく直接やり取りする方式

イ 主記憶にデータを送り出す際に,データをキャッシュに書き込み,キャッシュがあふれたときに主記憶へ書き込む方式

ウ 主記憶のデータの一部をキャッシュにコピーすることによって,レジスタと主記憶とのアクセス速度の差を縮める方式

エ 主記憶を複数の独立して動作するグループに分けて,各グループに並列にアクセスする方式

正解は”エ”

メモリインタリーブは主記憶装置を複数に分割して、CPUが並列にアクセスできるようにする方式です。

平成30年度秋期問10

基本情報技術者

午前試験 平成30年度秋期問10

割込み処理の終了後に,割込みによって中断された処理を割り込まれた場所から再開するために,割込み発生時にプロセッサが保存するものはどれか。

ア インデックスレジスタ

ウ プログラムカウンタ

イ データレジスタ

エ 命令レジスタ

正解は”ウ”

割込み処理とはめちゃくちゃ優先度が高い命令が発生したとき、今実行している命令を中断して、その命令を実行することです。割込み処理が終わったら中断した命令を再開します。

なので、割込み処理が発生したら一度中断した命令をプログラムカウンタに保存します。プログラムカウンタには次に実行する命令を保存しますからね。

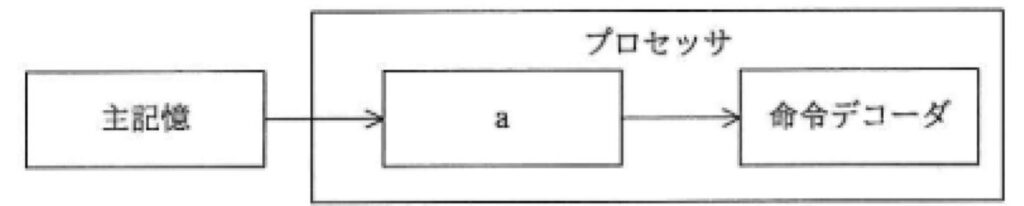

平成30年度春期問9

基本情報技術者

午前試験 平成30年度春期問9

図はプロセッサによってフェッチされた命令の格納順序を表している。aに当てはまるものはどれか。

ア アキュムレータ

イ データキャッシュ

ウ プログラムレジスタ(プログラムカウンタ)

エ 命令レジスタ

正解は”エ”

主記憶装置から取り出された命令は命令レジスタに格納されます。