【応用情報】ハードウェアで勉強することをざっくりまとめた記事

この記事では、応用情報のハードウェア編でどんなことを学ぶのかを、ざっくり解説します。この記事でハードウェアについてざっくり学んだ後に、ハードウェア編の記事一覧から詳細な知識を詰め込んでみて下さい。

ハードウェア編の記事一覧

【応用情報】2進数と10進数をそれぞれ変換する方法について解説

【応用情報】CPUのパイプライン制御とマルチプロセッサを解説

【応用情報】フラッシュメモリの仕組みとウェアレベリングについて解説

【応用情報】電気泳動型電子ペーパーと有機ELディスプレイを解説

【応用情報】初心者向け!LSIやFPGAなど集積回路について解説!

ハードウェア

コンピュータはハードウェアとソフトウェアで構成されています。ハードウェアはコンピュータを構成している機械の総称で、ソフトウェアはコンピュータに入っているプログラムの総称です。ここではハードウェアについて学びます。

コンピュータの勉強で2進数が出てくる理由

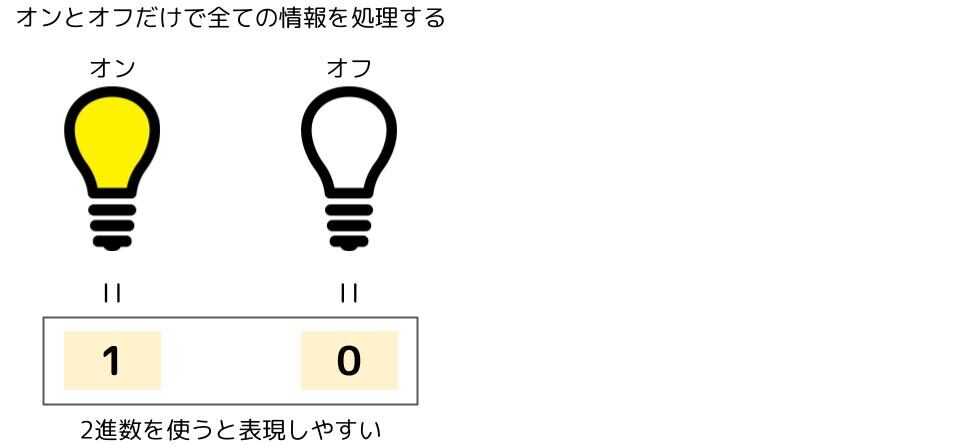

コンピュータの勉強をしているとよく2進数が出てきます。2進数とは「0」と「1」だけで数を表す方法です。私たちが普段使う10進数は「0」~「9」の10個の数字で数を表します。10個の数字で数を表すから10進数、2個の数字で数を表すから2進数なんですね。

コンピュータは電子機器です。なので電気を使って情報を処理し、記録します。電気が取る状態はOnとOffの2パターンしかありません。Onの場合を1、Offの場合を0とすると、コンピュータの処理や記録している情報を表現しやすくなります。だから、応用情報では0と1だけで数を表す2進数の勉強をするんですね。

コンピュータは文字も電気で表現する

コンピュータは数字だけじゃなく、文字や記号も電気のOn/Off、つまり「1」と「0」で表現します。文字を数字でどうやって表現するんだ?って思いますよね。答えは簡単で、「01000001」=「A」とルールを決めておけば良いんです。これを文字コードと言います。

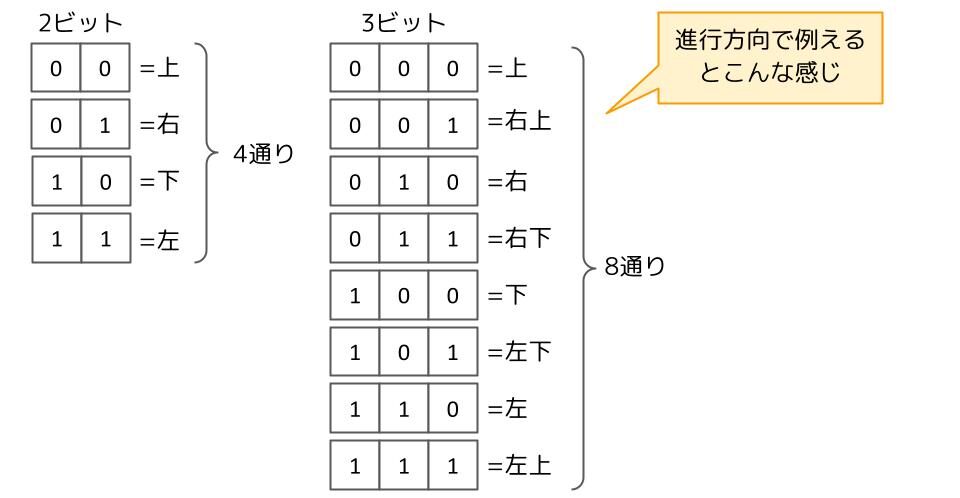

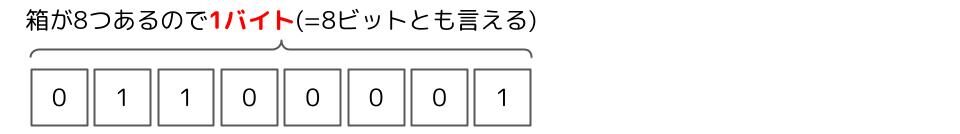

「1」と「0」を何桁使えるかで扱える情報の数が変わります。2桁なら4通りの情報が、3桁なら8通りの情報が扱えます。この桁数のことをITでは「ビット」と呼びます。

ちなみに、ビットが8個で1バイトになります。8ビット=1バイトです。

ビットやバイトの解説記事は作っていませんが、絶対に必要な知識なので覚えておきましょう。

論理演算

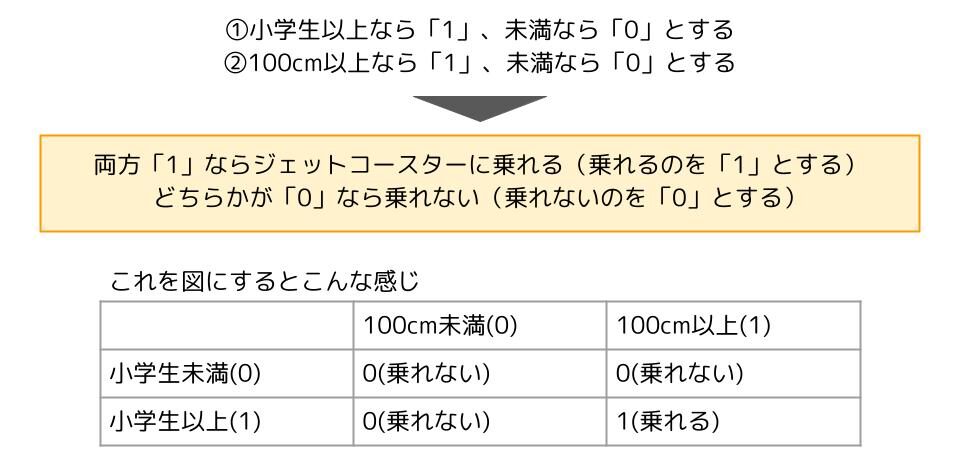

コンピュータが実行する命令は1+2や3×5のような四則演算だけではありません。「20歳以上なら大人料金」「平日なら割引」のような命令も実行します。このような「〇〇なら××」のような命令を論理演算と呼びます。コンピュータでは論理演算も「1」と「0」で表現します。

例えば「小学生以上で身長が100cm以上なら、ジェットコースターに乗れる」という論理演算を「1」と「0」で表現してみましょう。

論理演算があるおかげでコンピュータは色々な命令を実行できるんですね。

コンピュータの五大装置

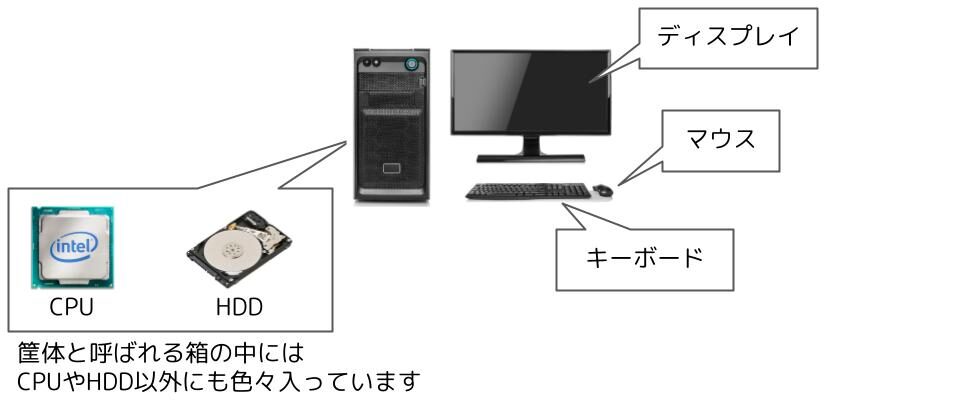

コンピュータは色々な機械で構成されています。外から見るとディスプレイやマウスやキーボードがありますし、分解してみるとハードディスク(HDD)やCPUがあります。HDDはコンピュータに内蔵されている記憶装置ですね。

このようなコンピュータを構成している機械をハードウェアと呼びます。ハードウェアの中でも入力装置・出力装置・記憶装置・制御装置・演算装置はコンピュータの五大装置と呼ばれ、制御装置と演算装置を合わせてCPUと呼びます。

入力装置はマウスやキーボードなどコンピュータに情報を入力するための機械、出力装置はディスプレイなどコンピュータが情報を出力するための機械、記憶装置はHDDやUSBなど情報を記録するための機械、CPUは命令を処理したり、他のハードウェアを制御するための機械です。コンピュータはこれらのハードウェアが協力しながら命令を実行するんですね。

ここでは、CPUを中心に、五大装置がどうやって命令を処理していくのかを見ていきます。

記憶装置には主記憶装置と補助記憶装置があります。

主記憶装置はメインメモリとも呼ばれ、CPUが実行する命令やデータを記録する役割があります。そのため、CPUの作業机なんて例えられることがあります。CPUがプログラムを実行するときに必要な情報を一時保管するだけなので、パソコンの電源を切るとメインメモリに入っている情報は消えてしまいます。

また、主記憶装置の仲間にキャッシュメモリという記憶装置がいます。主記憶装置の処理速度はCPUに比べて非常に遅いです。CPUの処理を主記憶装置に合わせると効率が悪くなってしまいます。ここで出てくるのがキャッシュメモリです。キャッシュメモリは主記憶装置よりも処理速度が速く、主記憶装置とCPUの間に入り、データのやり取りを補助します。

一方、補助記憶装置は永久的にデータを記録する役割があります。USBとかCDが補助記憶装置の例ですね。応用情報ではUSB等のフラッシュメモリがよく出題されます。

CPUや記憶装置以外の出力装置についても出題があるので学んでいきましょう。

コンピュータを構成する部品

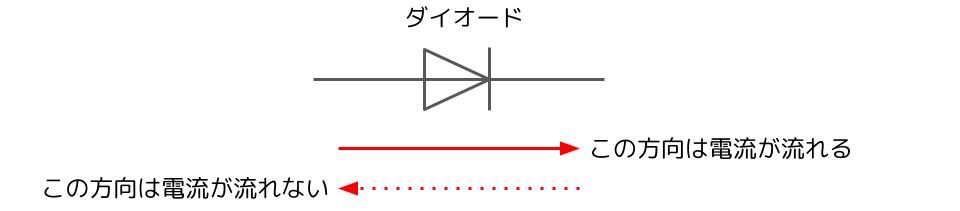

コンピュータを構成する部品の代表例がダイオードで、ダイオードは半導体から出来ています。ダイオードは一方向にしか電流が流れないという整流作用を持ちます。

また、ダイオードや抵抗等の部品を集めた板を集積回路と呼びます。コンピュータの中には沢山の集積回路が入っています。

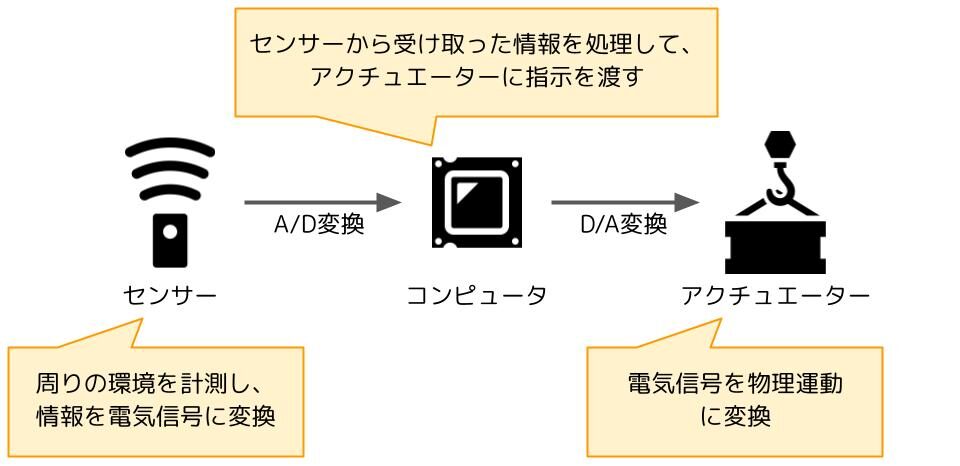

装置の中には周りの環境を測定し、それによって機械を動かすものがあります。例えば、部屋の温度を測定して風向や風量を調整するエアコンですね。このエアコンの中にはコンピュータが入っています。

このような装置には、周りの環境を測定し、その結果を電気信号に変換するセンサーと電気信号を物理運動に変換するアクチュエータが入っています。センサーはアナログな数字をデジタルの数字に変換します。これをA/D変換と呼びます。一方、アクチュエータはデジタルな数字をアナログの数字に変換します。これをD/A変換と呼びます。

その他

2進数・論理演算以外にも応用情報でよく出てくる数学の問題があります。それがM/M/1の待ち行列モデルです。M/M/1の待ち行列モデルは、1列に並んだ人やモノを1つの窓口やサーバが処理する際、平均でどれくらい待つかを計算するときに使います。