この記事ではシステムの稼働率についてIT初心者にも分かりやすく解説します。

システムの稼働率

- 直列接続のシステムの稼働率=装置Aの稼働率×装置Bの稼働率

- 並列接続のシステムの稼働率=1-(1-装置Aの稼働率)×(1-装置Bの稼働率)

MTBFとMTTR

- MTBFとはシステムが動き始めてから故障するまでの平均の時間。

- MTTRとはシステム復旧に必要な時間の平均値。

基本情報ではシステムの稼働率に関する問題が出題されます。是非最後までご覧ください。

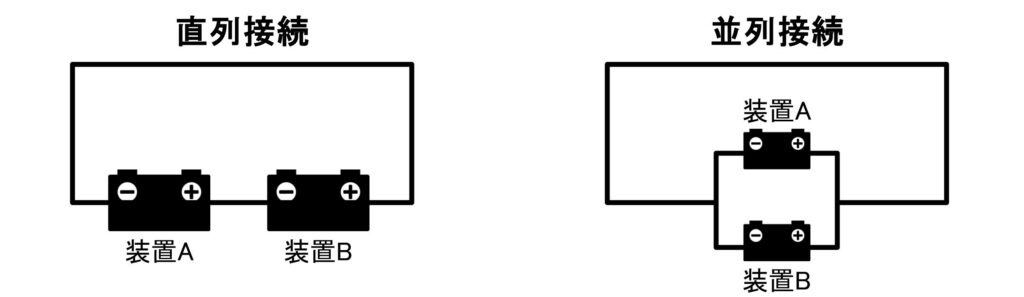

直列接続と並列接続

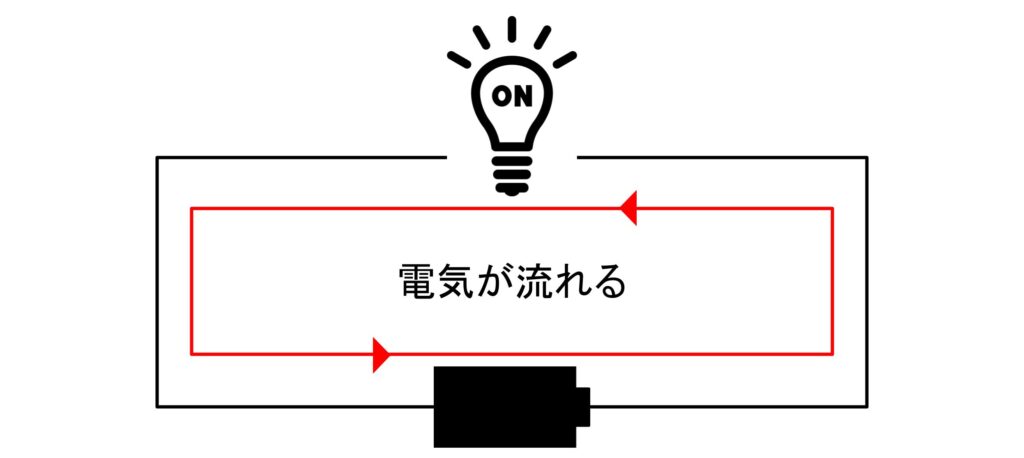

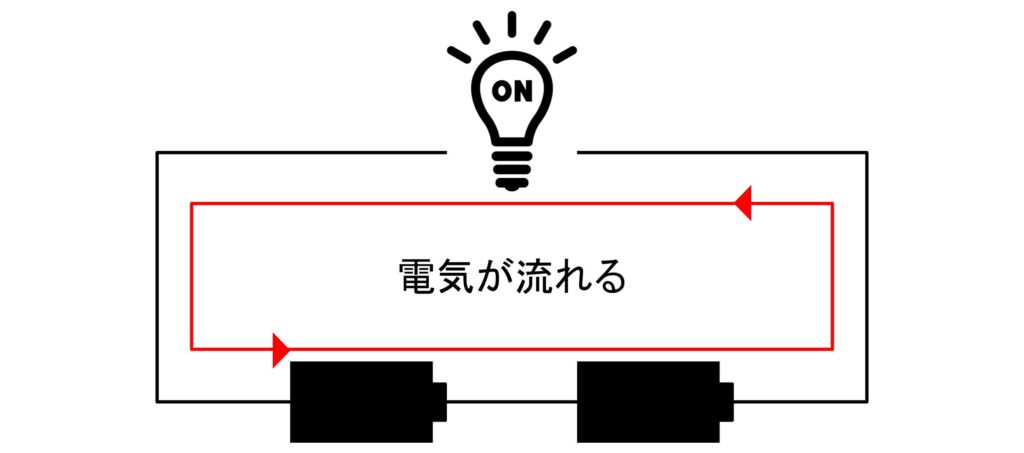

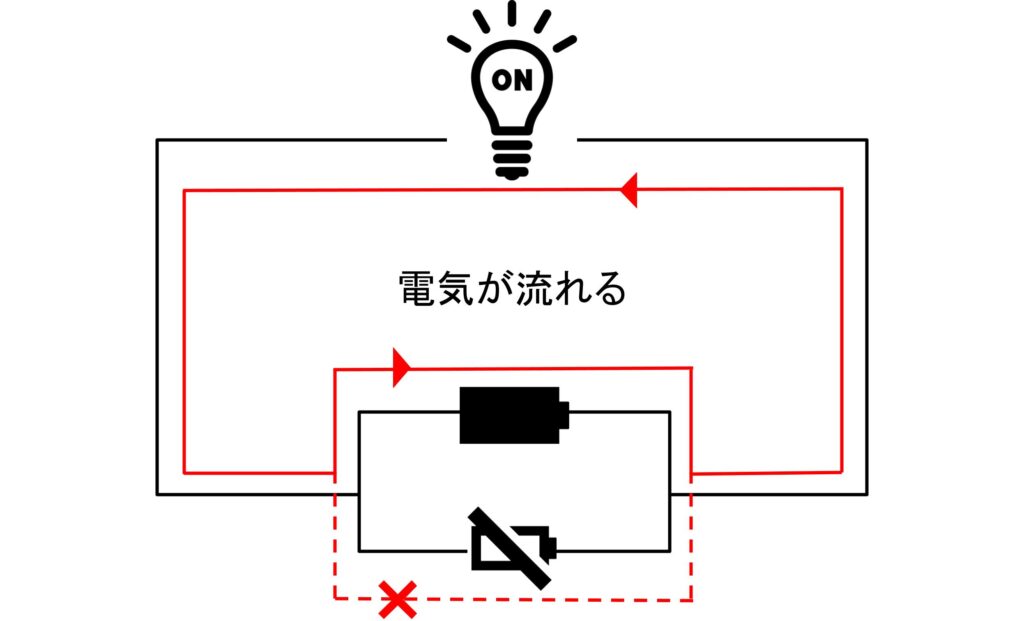

下の画像のように電池と電球を接続すると、電球は光ります。なぜなら、電池が電球に電気を供給しているからです。

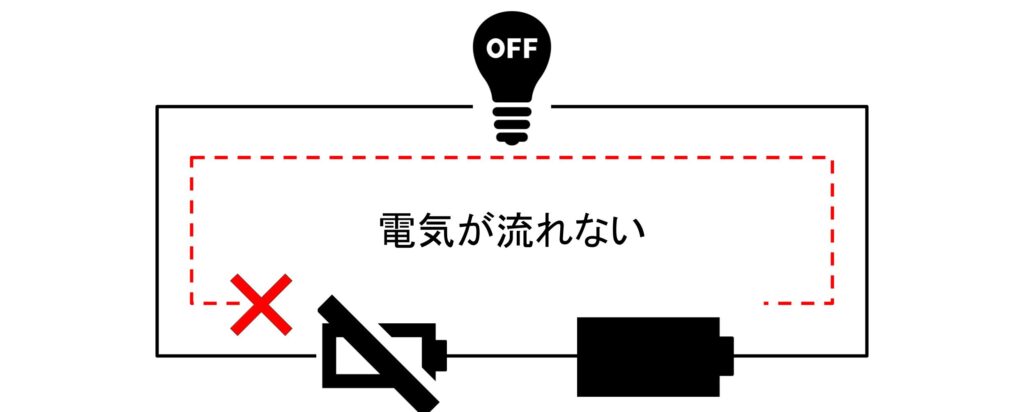

しかし、下の画像のように、電池切れを起こしたら、もちろん電球は光りません。なぜなら、電池が電球に電気を供給出来ないからです。

直列接続

では、電池を2つ直列に接続してみましょう。

下の画像のように使用可能な電池を2つ接続すれば、電球は光ります。

しかし、1つでも電池切れを起こしていた場合は電球は光りません。電池切れした電池は電気を通さないからです。

つまり、直列に電池を接続した場合は全ての電池が稼働していないと電球は光りません。

接続された全ての装置が稼働していないといけない場合の稼働率は下のようになります。

直列接続の稼働率の公式

システム全体の稼働率 = 装置Aの稼働率 × 装置Bの稼働率

具体例を見ていきます。

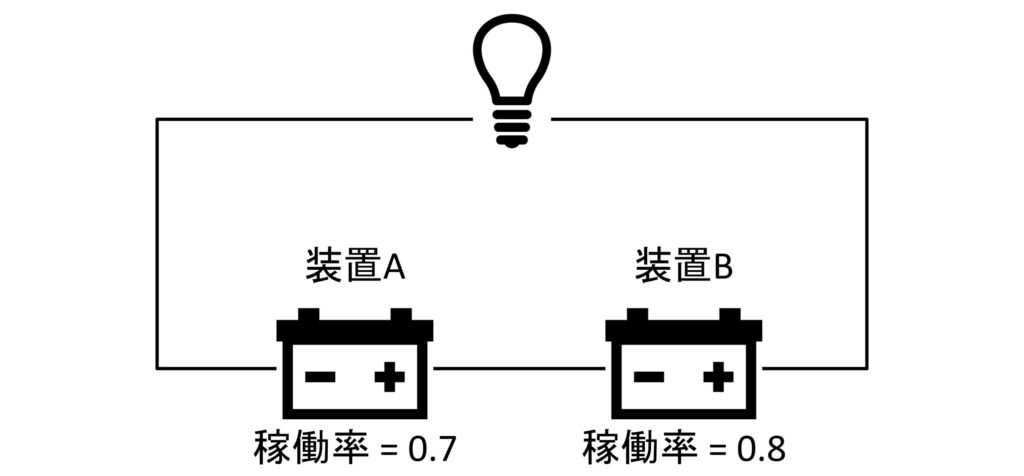

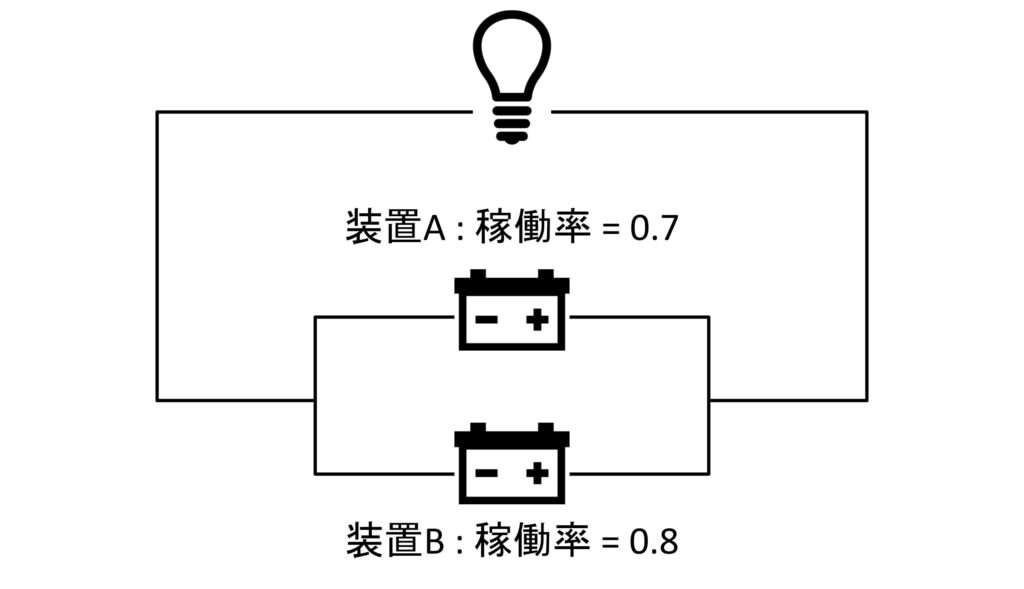

下の画像のように装置Aと装置Bを直列に接続したシステムの稼働率を考えます。

直列で接続された装置が全て稼働しないと、システムは動作しません。

よって、システム全体の稼働率は下の式で計算できます。

システム全体の稼働率 = 装置Aの稼働率 × 装置Bの稼働率

システム全体の稼働率 = 0.7 × 0.8 =0.56

並列接続

では、電池を2つ並列に接続してみましょう。

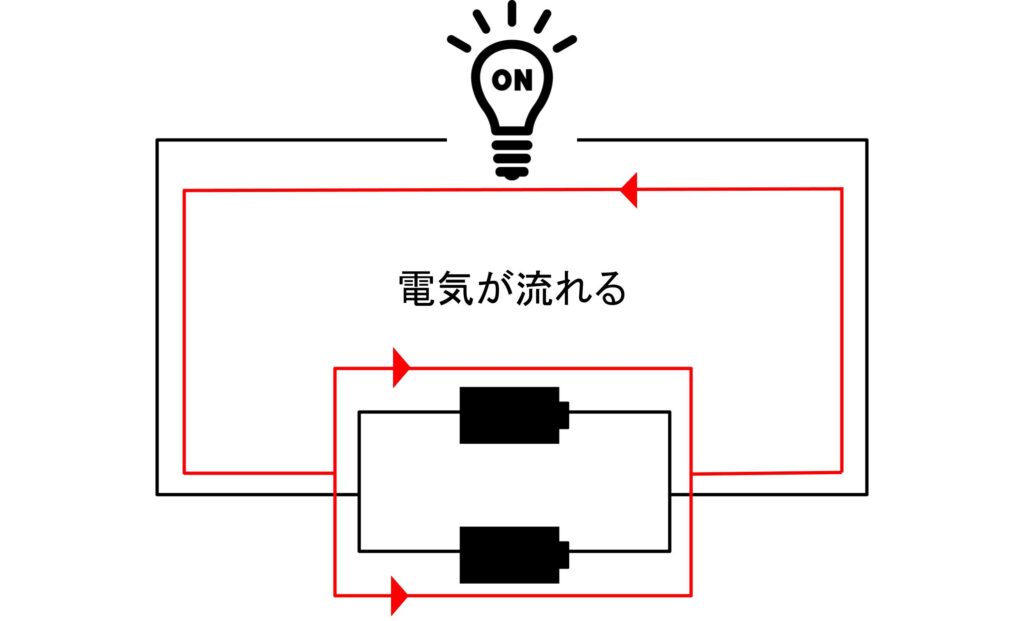

下の画像のように使用可能な電池を2つ接続すれば、電球は光ります。

では、片方が電池切れになったらどうでしょうか?この場合も、電球は光ります。下の電池の回路は電気が流れなくなりますが、上の電池の回路は電気が流れるので、電気が回路を一周出来ます。

つまり、並列に電池を接続した場合、どれか1つの電池が稼働している限り電球は光り続けます。

接続された装置のうち1つでも稼働していればOKの場合の稼働率を考えます。

システム全体の稼働率は、装置Aと装置Bの両方が非稼働以外の場合と考えることが出来ます。なので、

システム全体の稼働率 = 1 – 装置Aの非稼働率 × 装置Bの非稼働率

装置Aの非稼働率=(1-装置Aの稼働率)なので、システム全体の稼働率の公式は下のようになります。

並列接続の稼働率の公式

システム全体の稼働率 = 1 – (1 – 装置Aの稼働率) × (1 – 装置Bの稼働率)

具体例を見ていきます。

下の画像のように装置Aと装置Bを並列に接続したシステムの稼働率を考えます。

並列で接続された装置が全て非稼働でない限り、システムは稼働し続けます。

装置Aと装置Bの非稼働率は、それぞれ以下式で求めることが出来ます。

装置Aの非稼働率 = 1 – 装置Aの稼働率 = 1-0.7 = 0.3

装置Bの非稼働率 = 1 – 装置Bの稼働率 = 1-0.8 = 0.2

装置Aと装置Bの両方が非稼働のとき、システムは動かなくなります。

なので、システムの非稼働率は以下式で求めることが出来ます。

システムの非稼働率 = 装置Aの非稼働率 × 装置Aの非稼働率

システムの故障率 = 0.3 × 0.2 = 0.06

システムの非稼働率を求めることが出来たので、システムの稼働率は以下の式で求めることが出来ます。

システムの稼働率 = 1 – システムの非稼働率

システムの稼働率 = 1 – 0.06 = 0.94

この計算結果は並列接続した時の公式に当てはめた値と同じになります。

システム全体の稼働率 = 1 – (1 – 装置Aの稼働率) × (1 – 装置Bの稼働率)

システム全体の稼働率 = 1 – (1-0.7) × (1-0.8) = 0.94

MTBFとMTTR

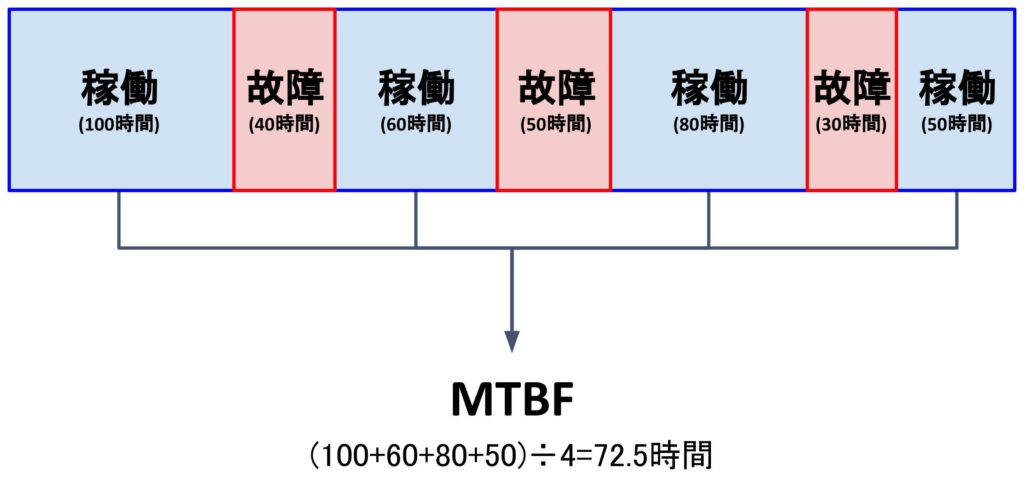

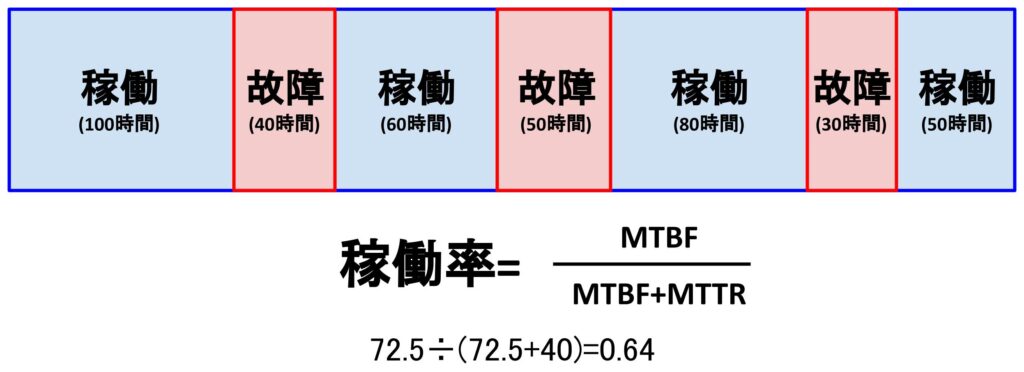

MTBFは「Mean Time Between Failures」の略称で、平均故障間隔という意味があります。システムが動き始めてから故障するまでの時間の平均値がMTBFになります。下のシステムは修理してから故障するまで平均72.5時間稼働することが分かります。

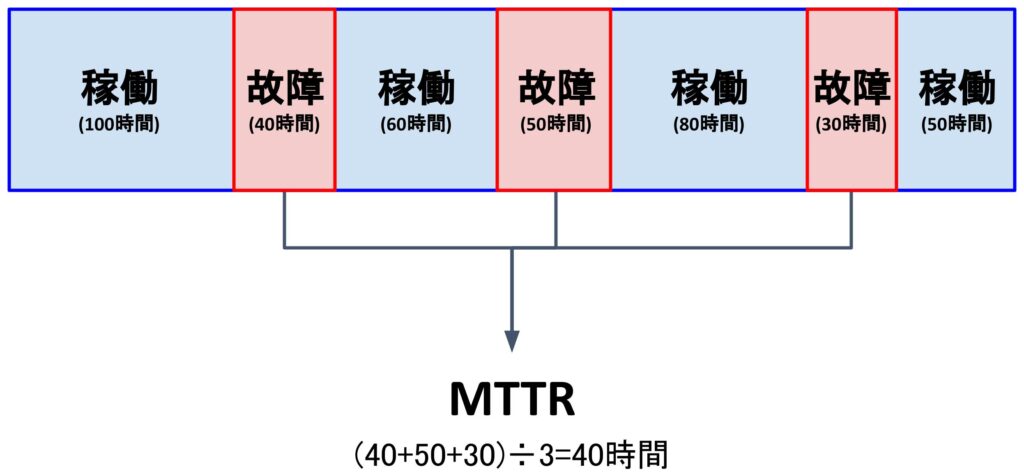

MTTRは「Mean Time To Repair」の略称で、平均復旧時間という意味があります。システムの復旧に必要な時間の平均値がMTTRになります。下のシステムは復旧まで平均40時間掛かることが分かります。

MTBFとMTTRから装置の稼働率を求める

稼働率はシステムを導入してから経過した時間のうち、稼働している時間の割合です。システムを導入してから経過した時間=稼働している時間+故障している時間なので、稼働率はMTBF÷(MTBF+MTTR)で求めることが出来ます。

基本情報技術者試験での出題例

令和6年度問4

基本情報技術者

科目A 令和6年度問4

あるシステムの今年度のMTBFは3,000時間,MTTRは1,000時間である。翌年度はMTBFについて今年度の20%分の改善,MTTRについて今年度の10%分の改善を図ると,翌年度の稼働率は何%になるか。

ア 69 イ 73 ウ 77 エ 80

正解は”エ”

MTBFはシステムが動いてる時間、MTTRはシステムが故障している時間です。

MTBFが20%改善すると、3,000時間×(1+0.2)=3,600時間となります。

MTTRが10%改善すると、1,000時間×(1-0.1)=900時間となります。

稼働率はMTBF÷(MTBF+MTTR)なので、3,600÷(3,600+900)=0.80となり、答えはエです。

令和元年度秋期問16

基本情報技術者 午前試験

令和元年度秋期問16

2台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と,2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで,処理装置の稼働率はいずれも0.9とし,処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

ア 0.09 イ 0.10 ウ 0.18 エ 0.19

正解は”ウ”

少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率

=1-(1-0.9)×(1-0.9)=1-0.1×0.1=0.99

2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率

=0.9×0.9=0.81

よって、差は0.99-0.81=0.18です。

サンプル問題問14、平成31年度春期問14

基本情報技術者

科目A サンプル問題問14、午前試験 平成31年度春期問14

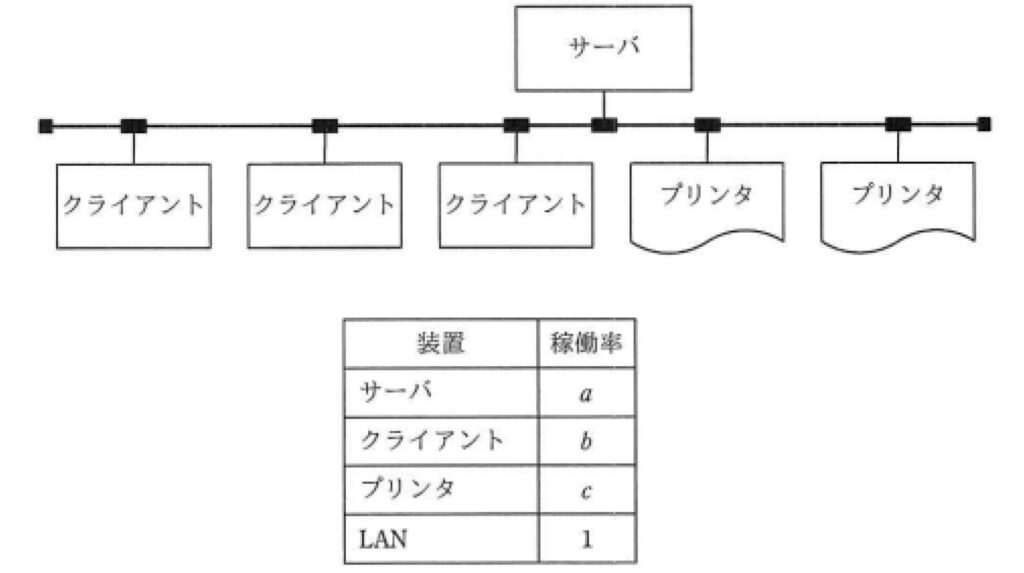

図のように,1台のサーバ,3台のクライアント及び2台のプリンタがLANで接続されている。このシステムはクライアントからの指示に基づいて,サーバにあるデータをプリンタに出力する。各装置の稼働率が表のとおりであるとき,このシステムの稼働率を表す計算式はどれか。ここで,クライアントは3台のうちどれか1台でも稼働していればよく,プリンタは2台のうちどちらかが稼働していればよい。

ア ab³c² イ a(1-b³)(1-c²)

ウ a(1-b)³(1-c)² エ a(1-(1-b)³)(1-(1-c)²)

正解は”エ”

システムの稼働率=サーバの稼働率×クライアントの稼働率×プリンタの稼働率です。

サーバの稼働率 =a

クライアントの稼働率=1-((1-b)×(1-b)×(1-b))=1-(1-b)³

プリンタの稼働率 =1-(1-c)×(1-c)=1-(1-c)²

なので、答えはエになります。

平成30年度秋期問15

基本情報技術者 午前試験

平成30年度秋期問15

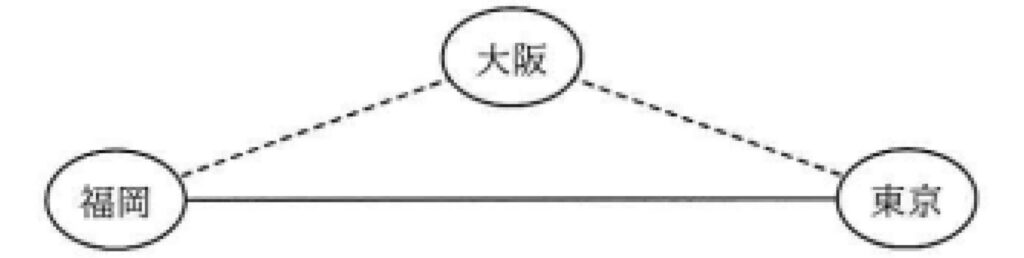

東京と福岡を結ぶ実線の回線がある。東京と福岡の間の信頼性を向上させるために,大阪を経由する破線の迂回回線を追加した。迂回回線追加後における,東京と福岡の間の稼働率は幾らか。ここで,回線の稼働率は,東京と福岡,東京と大阪,大阪と福岡の全てが0.9とする。

ア 0.729 イ 0.810 ウ 0.981 エ 0.999

正解は”ウ”

問題の回線は実線の回線と破線の回線のどちらか一方が稼働していればOKな回線なので、

回線全体の稼働率=1-(1-実線の回線の稼働率)×(1-破線の回線の稼働率)です。

破線の回線は福岡-大阪間の回線と大阪-東京間の回線の両方が稼働する必要があるので、

破線の回線の稼働率=0.9×0.9=0.81です。

よって、回線全体の稼働率=1-(1-0.9)×(1-0.81)=1-0.1×0.19=0.981です。

平成29年度秋期問15

基本情報技術者 午前試験

平成29年度秋期問15

MTBFが45時間でMTTRが5時間の装置がある。この装置を二つ直列に接続したシステムの稼働率は幾らか。

ア 0.81 イ 0.90 ウ 0.95 エ 0.99

正解は”ア”

稼働率=MTBF÷(MTBF+MTTR)で求めることが出来るので、この装置の稼働率は45÷(45+5)=0.9です。

なので、この装置を二つ直列したシステムの稼働率は0.9×0.9=0.81です。

平成29年度春期問14

基本情報技術者 午前試験

平成29年度春期問14

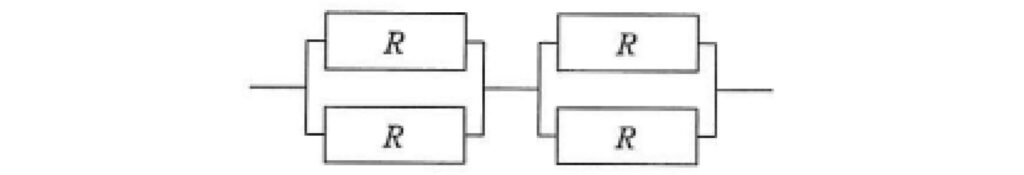

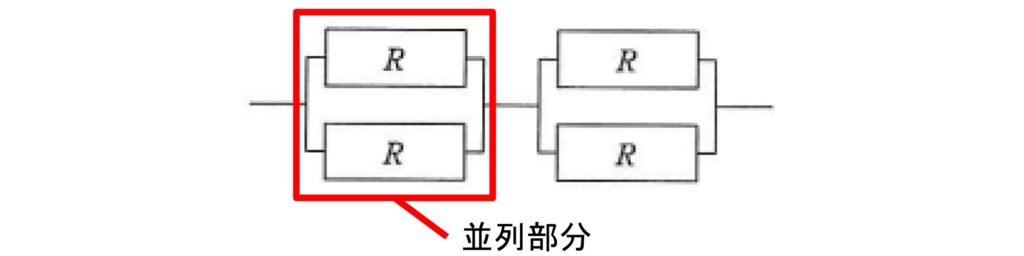

稼働率Rの装置を図のように接続したシステムがある。このシステム全体の稼働率を表わす式はどれか。ここで,並列に接続されている部分はどちらかの装置が稼働していれば良く,直列に接続されている部分は両方の装置が稼働していなければならない。

ア (1-(1-R²))² イ 1-(1-R²)²

ウ (1-(1-R)²)² エ 1-(1-R)⁴

正解は”ウ”

並列部分の両方が稼働していなければいけないので、

システムの稼働率=並列部分の稼働率×並列部分の稼働率です。

並列部分はどちらかの装置が稼働していれば良いので、

並列部分の稼働率=1-(1-装置の稼働率)×(1-装置の稼働率)=1-(1-R)²です。

よって、システムの稼働率=(1-(1-R)²)²です。

基本情報に関する他の記事

| ハードウェア | ソフトウェア | システム構成 |

| ネットワーク | データベース | 開発手法 | 情報セキュリティ |

システム構成に関する記事

クライアントサーバシステムについての記事

【基本情報】クライアントとサーバって何?その違いについても解説!

【基本情報】基本情報で出題される電子メールの全てを解説

クラウドについての記事

その他の技術についての記事

障害対応についての記事

【基本情報】システムの稼働率の求め方について解説

【基本情報】デュアルシステムとデュプレックスシステムについて解説

【基本情報】RAID0、RAID1、RAID5について解説